当院の歯科診療の目的 TREATMENT PURPOSE

動物の痛み、不快感や生活面での不便をなくす、または軽減すること

美味しく、楽しく食べる生活を守るために、歯と口の機能を快適に長く維持すること

生涯を通じて、歯周病予防・治療によって全身の健康につなげること

大切な家族であるワンちゃん猫ちゃんの、大事な「食べる、遊ぶ、楽しい!」を守るために、1頭1頭のライフスタイルや楽しいこと、それぞれのご家族が大切にしていることをよくお聞きし、生涯を通じて責任を持って、その子にあった予防や治療を、全身の健康状態をよく見ながら提供していきます。

そのために、歯科顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた精密処置や歯科レントゲン検査などを用いながら、今後も最新の獣医歯科・人の歯科の情報・技術を学び続け取り入れていくことを約束します。また、ベビーからシニアまで動物さんたちと、ご家族が楽しく気軽に通える動物病院づくりを目指します。

PROCESS 当院の歯科診療の流れ

- 01

初診日

- ・問診票の記入 (歯科問診票、初診問診票掲載)

- ・診察室にて問診、身体検査(触診、視診、全身状態のチェック含む)

※ご希望に応じて麻酔前検査ではなく歯磨きレッスンの場合もあり - ・全身麻酔前の術前検査(血液検査、エコー検査、X線検査など)

- ・仮診断・術前の検査結果に基づいた治療計画の説明

- ・手術日の予約、それまでの注意事項などの説明

- 02

手術日の流れ

- ・午前中にお預かり、点滴など(一緒に過ごしてもらうことも可能)

- ・全身麻酔での検査・治療

写真撮影、プローブ検査、口腔内精査、全顎の歯科X線検査、口腔衛生処置、抜歯など - ・退院(治療内容や検査結果、今後のケアなどの説明)

※基本的に当日退院

- 03

再診日(手術から約3−7日後)

- ・麻酔後の体調チェック

- ・口腔内診査・歯磨きレッスン

- 04

経過観察・追加治療

- ・必要に応じて、2〜4週間ごとに歯磨きレッスンを継続

- ・歯磨きができる方は2〜3ヶ月ごとの定期歯科検診

歯周再生のためなどで、追加治療が必要な場合には、骨が再生する目安である2〜3ヶ月後に再度手術を実施。

- 05

定期的なメンテナンス処置・全身麻酔 ※要予約

歯周病予防には毎日のホームケアと定期的な全身麻酔下でのプロケア(口腔衛生処置、人における歯科医院でのメンテナンス治療と同じ)の両輪が大切です。

9割以上の成犬・成猫がかかるとされる歯周病。このようにほとんどの動物がかかる病気は他にありません。

一生涯を通じて、ホームケアとプロケアで愛犬愛猫のお口を守っていく必要があります。ご家族自身が、歯科医院に年に何回か通われて定期メンテナンスを受けているのと同じです。

日常のホームケアだけでは少しずつ歯周病リスクが上昇してきますので、良好な口腔環境を維持するには、1回の手術で終わりではなく、生涯を通じたメンテナンス処置が必要になります。

およそのメンテナンス間隔の目安

歯磨きや口腔環境が良好な子:1〜2年に1回

歯磨きが難しい子、歯周病が進行している子:3ヶ月〜1年に1回

※あくまで目安であり、その子の歯並びや食生活などによって変わります。

飼い主様とよくご相談しながら、メンテナンスの実施を決めていきます。

SEARCH 症状、病気の名前から調べる

PERIODONTITIS 歯周病について

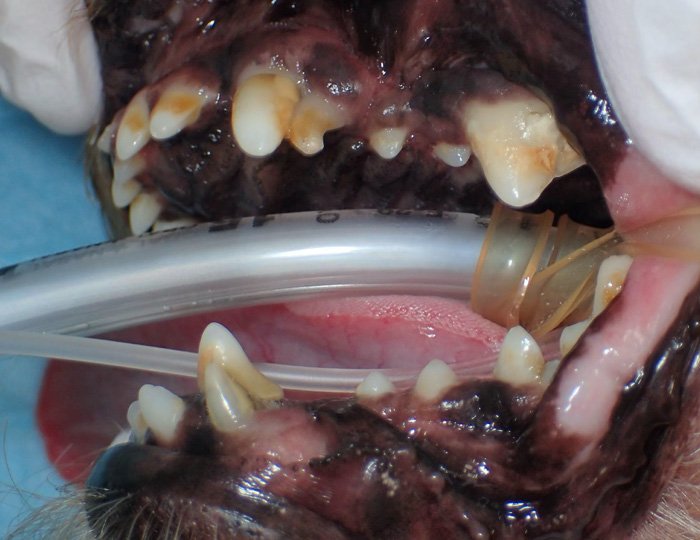

歯周病は犬猫に多い病気で、口臭や歯肉の腫れ、出血、歯のぐらつきや喪失などを引き起こします。原因は歯石ではなく細菌の塊である歯垢です。進行すると全身疾患に関わることもあり、早期からの定期的な検診とクリーニングが大切です。

症状

口臭

食べにくい

歯が抜けた

歯が揺れている

歯肉の晴れ

出血など

歯周病の原因は歯石?

歯周病は、歯の周囲の組織(歯肉、靭帯、骨など)に炎症が起こる病気です。よくある誤解なのですが、歯周病の原因は歯石ではありません。歯周病は、歯垢(しこう、プラーク)とそれに対する免疫反応が原因です。免疫反応が強い子ほど急激に歯周病が進行することがわかっており、個体差が生まれる原因の1つにもなっています。

歯周病の原因の歯垢って何?

歯ブラシのCMなどでも聞いたことがあると思いますが、この歯垢(プラーク)とは何でしょうか?歯垢(プラーク)とは、歯の表面に付着する粘着性のある物質で、主成分は細菌の塊です。1gあたりに約1,000億個もの細菌が含まれており、食べかすや唾液、細菌の代謝産物なども一緒に含んでいます。

歯垢はどうすれば取れるの?シートやおもちゃ、歯磨きのサプリで大丈夫?

歯垢は、粘着性があるため、通常のうがいや飲水、シートでは取り除くことができません。また、サプリメントの服用でも歯垢は除去できません。人と同じです。皆さんご存知の通り、毎日の歯ブラシによる正しい歯磨きや医療機関でのクリーニングによってのみ除去できます。

歯周病は若い頃にはかからない病気?

1歳以上の犬猫の9割がかかっているというデータもあり、何歳でも歯周病が重症化するおそれがあると言えます。1歳になったばかりであっても、たくさんの歯が抜けてしまう歯周病の子も何頭も診てきていますので、高齢になってから、中年になってからの治療では、大事な口腔の機能を守れないおそれがあります。

歯磨きをしていても歯周病が進行してしまう子はいます。そのため、なるべく若いうちから歯科に強い獣医師に検診を受け、定期的に全身麻酔下で歯科X線検査などの検査を受け、必要に応じて歯科クリーニングを受けてもらうことが、口腔機能の維持につながります。歯周病は病気のもとになるって聞いたけど本当?

歯周病は、様々な研究から、心臓病や腎臓病、関節疾患など全身疾患との関連性も報告されている、重要な慢性疾患です。

歯周病があると、歯周病菌が歯周の血管から侵入して全身をめぐる菌血症を起こしていると言われており、こういった菌などが影響を与えていると考えられています。そのため、歯周病の治療は、犬猫の全身の健康にも繋がります。歯周病の治療方法は?

人と同じく、歯科用の器具で優しく歯(普段見えているところ以外にも、歯肉の下に隠れている部分も全て)の専門的な口腔衛生処置を実施します。

歯周病が軽度のうちは、この処置で一旦治癒しますが、中程度に進行すると、歯の周りの骨が溶けて失われてしまうため、完全に元に戻すことはできません。

なるべく早期の口腔衛生処置(クリーニング)が炎症が強い場合などでは、抗生剤の投与を行います。また、どの程度進行しているかを歯科用X線などでしっかりと検査する必要があります。

歯周外科・再生療法も当院では行なっています。抜歯を適用するような重度歯周病の場合でも、ご相談の上、歯を温存するための高度治療を行なって、おもちゃで遊ぶ、シャクシャクと美味しく噛んで食べるなど、その子の楽しい生活を支えます。その際は、お家での歯磨きが必須ですので、一緒にホームケアを練習していきましょう。歯周病の治療をしないとどうなるの?

歯周病が進行すると、お顔を中心に様々な症状が生じます。

歯肉が腫れて出血し、痛みが続く

食欲が低下したり、ウェットフードしか食べなくなる、おもちゃで遊ばなくなる

歯が抜け落ちて、食べにくくなる、遊んだり、自分でお手入れができなくなる

歯の根っこの炎症によって頬が腫れる、目が腫れる、目から膿が出る

上顎の骨が溶けて鼻と口が繋がる穴(口腔鼻腔瘻)によって鼻炎や肺炎に繋がる

顎の骨が溶けて骨折する

口腔内の腫瘍の発生リスクが上昇する

例えば、上記などのおそれがあります。また、全身疾患に影響する場合もあります。美味しく食べて、楽しく遊ぶ、その子らしい生活を守るためには、何歳であっても歯周病の治療は欠かせません。

既にこのような症状がある場合には、悪化した歯周病を治療することで、その子らしい生活を取り戻すことができます。

「シニアだから、走らなくなった」と考えられていた動物たちが、歯周病治療によって、元気に走り回って若返ったようになる、血液検査が良くなるなど、治療によって体調が改善することも少なくありません。早めの治療で、痛みや不快感を早く取り除いてあげることが大切だと実感しています。

TOOTH FRACTURE 歯の破折(はせつ)について

外傷や、硬いものを噛むことで歯が折れたり、欠けたりします。犬も猫も事故や動物同士の強めの遊び、高所からの転落などで折れることがあります。特に犬では不適切な固いおもちゃやおやつ、ガムなどで折れることが多いため、注意が必要です。

症状

歯が折れた

歯の一部が欠けている

歯が小さくなった

歯の変色がある

頬が腫れた

症状

食べる際の痛みや、触られると嫌がる、などの症状を示す場合もありますが、犬猫は本能的に弱いところを隠すので、人ほどは症状を見せてくれません。

(びっくりするかもしれませんが、歯が根っこまで真っ二つに割れていた犬さんも、ご飯を普通に食べている、なんてことがよくあります。

ご飯を食べていても痛くないわけではないのです。)

折れた程度によってはすぐに歯髄が出てしまい、出血して赤く腫れたり、そこから感染を生じたりすることもあります。わずかなヒビでも、数年後に歯根の病気(骨が溶けて痛みが強い根尖病変など)に発展することもあるため、子犬子猫の頃にやんちゃした結果の破折歯も何歳になっても油断はできません。治療

歯の構造のうち、どこがどの程度破折しているか、噛み合わせに問題が生じているか、機能歯であるか、重度の歯周病ではないか、などの細かい条件によって検査や治療方針が変わってきます。

大切なことは、破折して早め(できたら48時間以内)であれば歯を温存する選択肢、痛みの少ない選択肢があるということです。時間が経つとともに、歯茎の下の見えない病変が進行し、歯を失うリスクが上昇していきます。

(例)

・神経が見えている(露髄)場合:歯髄(神経)を抜いて修復する抜髄根管充填(歯内治療)または抜歯が適応になります。

・神経は見えていないが、感染のリスクがある機能歯:詰め物や被せ物による修復、経過観察

・噛み合わせに問題が生じている場合:その問題を解決する修復や、歯冠短縮術、抜歯などが適応になります。折れた歯の中に赤いもの=歯髄(神経)が見えるが、経過観察と言われたが大丈夫?

歯髄が見える(=露髄)複雑破折の場合は、決して経過観察はしないでください。 治療しないで放置すると感染や強い痛みが生じ、歯根に根尖病変ができ、骨が溶けて骨折や外歯瘻(眼窩下膿瘍など)になることがあります。

全身麻酔をかけることに不安なご家族もいるかもしれませんが、処置しないで治るものではないため、温存的な治療をするのか、抜歯をするのか、それとも抗生物質を長期間内服するのかなど、歯科に詳しい獣医師によくご相談いただくことが大切です。折れた歯の中に赤いものが見えなければ経過観察で大丈夫?

見た目の検査で露髄していないようでも、実は露髄していることもありますので、歯科に詳しい獣医師によくご相談いただくことが大切です。

しっかりとした経過診療が必要です。全身麻酔をかけて初めて見つかる場合もあります。

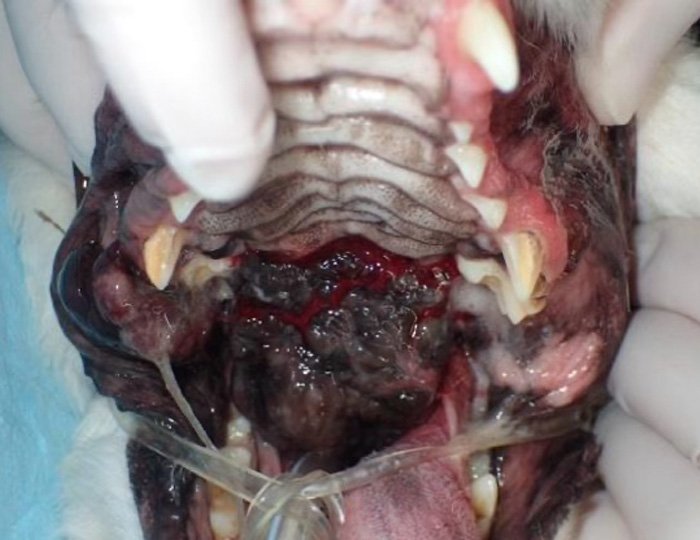

STOMATITIS 歯肉口内炎について

特に猫に多く、口の赤みや強い痛み、涎、出血などを引き起こし、食欲不振から体重減少や全身疾患につながることもあります。原因は歯垢中の細菌やウイルス感染など複数が関与すると考えられています。

治療は外科処置を基本に内科療法を組み合わせ、痛みを和らげて食欲を保てる日常を取り戻すことが大切です。症状

口が赤い、食べにくい、涎が出る、出血、食べるのが痛そう、飲み込みが痛そうなどドライフードを食べなくなる子、逆に口内炎に粘ついたものが当たると嫌がって、ドライフードしか食べなくなる子などいろんな症状が出ます。食欲不振から体重低下、貧血や腎臓病につながる子もいます。

原因

歯垢(プラーク)中の細菌への炎症反応が強いことが一番ではないかとも言われていますが、それだけではなく、猫カリシウイルス、猫白血病ウイルス、猫免疫不全ウイルス(猫エイズ)、猫ヘルペスウイルスの感染など、複合的な要因が疑われています。

治療

主な治療は次の表で考えられていますが、現時点で効果が認められているのは、外科的治療が治療のスタートとされています。

全身麻酔下で検査し、刺激となる原因を物理的に口腔内から除去し、炎症を食い止めることが前提で、内科的療法を併用します。複雑な病態のため、期間は1ヶ月から数年と、予想が難しいことが多いです。

治療の目標は、食欲良好で体重が維持できるまで、口腔の不快感を排除又は軽減することです。長期的な視野で、下表の内容を組み合わせて治療していきます。内科的治療 ・抗菌薬

・インターフェロン製剤

・ステロイド剤、シクロスポリン

・鎮痛剤

・抗体医薬品

・その他

外科的治療 ・予防歯科処置(クリーニング)

・抜歯

→部分的抜歯 →全臼歯抜歯 →全顎抜歯口腔衛生 ・定期検診

・ホームケア

・サプリメント

・その他

なお、ステロイド療法を長期間続けた猫では、外科的治療への反応は悪く、早期に抜歯した方が反応は良好です。抜歯について、様々な研究が行われていますが、完治又は著明な改善は、全臼歯抜歯後60-80%(術後1ヶ以内28%、6ヶ月以内24%、1年以内24%、2年以内24%)、全顎抜歯後80〜95%(内科的治療を併用)で認められています。(日本獣医師会誌 63, 2010)

抜歯しなくてもコントロールできる治療方法が世界中で研究されており、今後より良い方法がわかって来れば、猫ちゃんの大事な歯を守っていけるようになることを期待しています。

ただ、現状では、歯が残っていて口内炎が痛むよりも、歯を抜いた後の方が、猫ちゃんたちが、ちゃんとご飯を食べられて、出血もなくなり、楽そうにしているので、抜歯という手段が選択されています。

今後の研究や新しいお薬の情報収集をしっかり行なっていきます。なお、犬では猫ほどは多くないものの、難治性の慢性潰瘍性口内炎があり、放置すると痛みが強いため、長期の治療が必要になります。

TOOTH RESORPTION 猫の歯の吸収について

犬にも猫にも起こりますが、猫が圧倒的に多く発生します。原因不明の歯科疾患で、4歳以上の猫の50〜70%で見られるとの報告もあります。破歯細胞が歯質を吸収して、歯がなくなってしまう病気です。

(以前は破歯細胞性吸収病巣とも呼ばれていました)症状

多くの場合は症状を示すことはないと言われていますが、隠しているだけの時もあります。

進行すると痛みや感染を起こし、行動の変化や口腔不快感の兆候(グルーミングの減少や食べこぼし、食欲減退、発声の変化・減少、口をこすったり、歯ぎしり等)を示すことがあり、そこで飼い主さんが気がついて、受診することも多い病気です。治療

現時点では、失われた歯質を守るもしくは再生する治療は見つかっていません。そのため、歯科X線検査によって診断したステージによって、経過観察、抜歯または歯冠切除を行います。

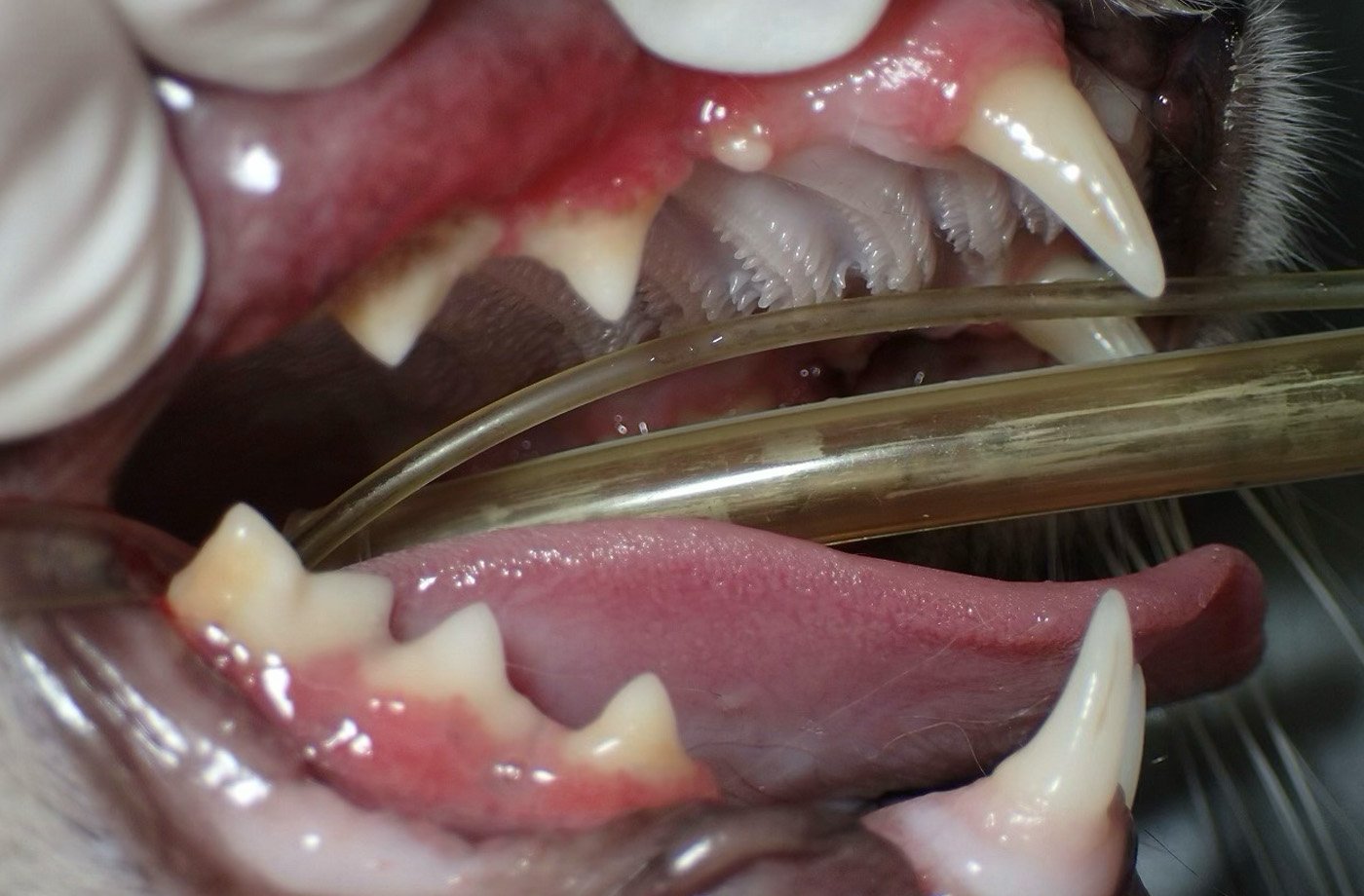

MALOCCLUSION 不正咬合(噛み合わせ、歯並びの問題)について

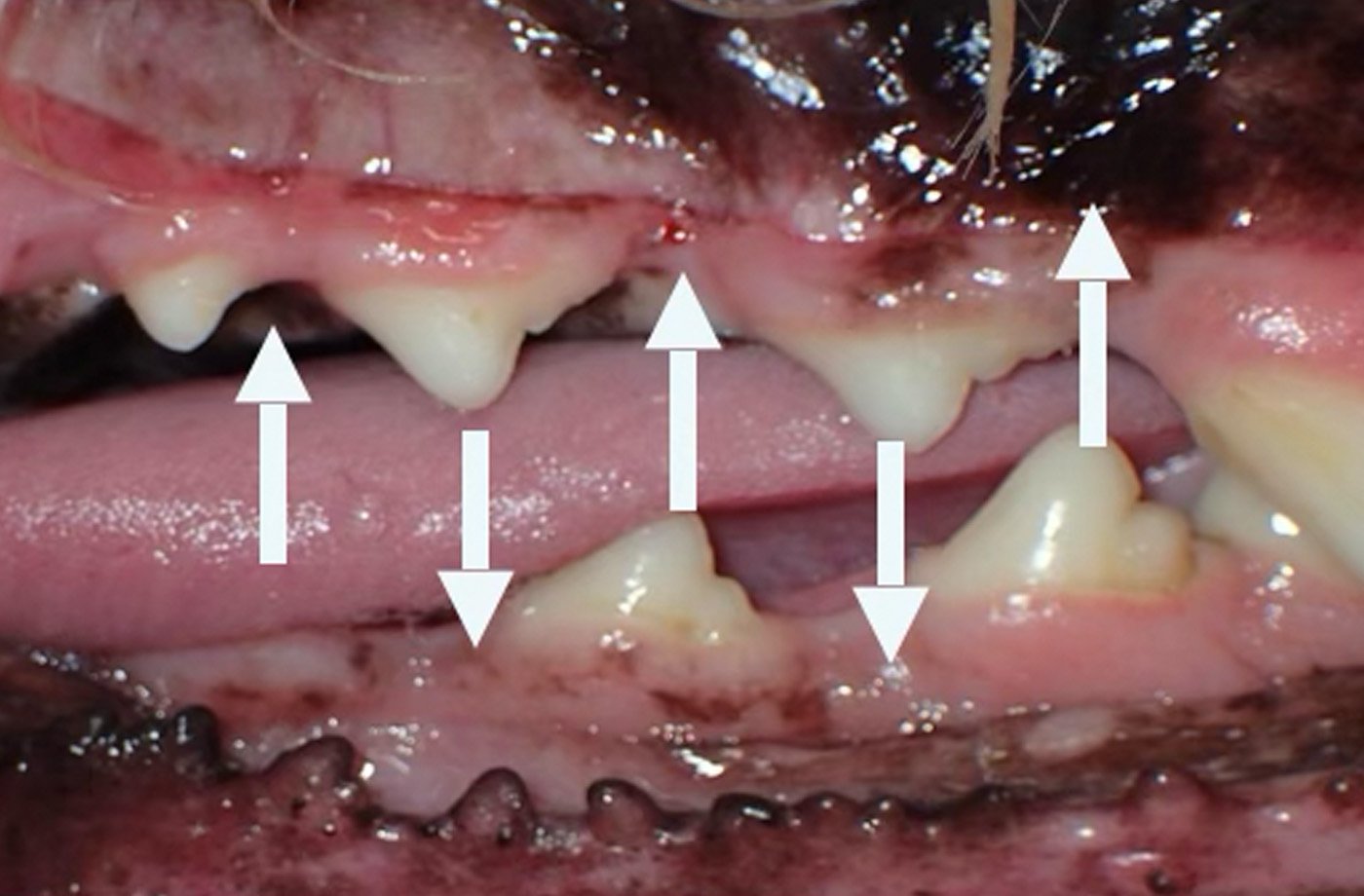

歯並びや噛み合わせに問題がある状態をいいます。食べにくさや口腔内の傷の原因になります。次の写真は、犬の正常な咬合ですが、矢印のように歯と歯が上手く噛みあわさっているのが正常です。

これがずれてくると咬合が上手くいかなくなり、食事が困難になったり、口の中が歯で傷ついて、歯周病の進行や口腔鼻腔瘻、口内炎の原因になります。

また、力のかかり方が変なために、歯が折れてしまうリスクも高い状態です。不正咬合には、歯性不正咬合と骨格性不正咬合があり、これらが併発していることもあります。

それぞれに応じた治療や対策を行なっていくことで、食べるのがスムーズで楽しい生活、歯周病予防できる口腔環境を維持できるようになります。治療

生後半年ごろの、若齢期であることが大切です。不正咬合の状況に応じた矯正、歯冠短縮術、抜歯などの治療を行います。人のように審美的なものというよりも、機能を維持する、将来的な疾患のリスクを減らすことが1番の目的となります。

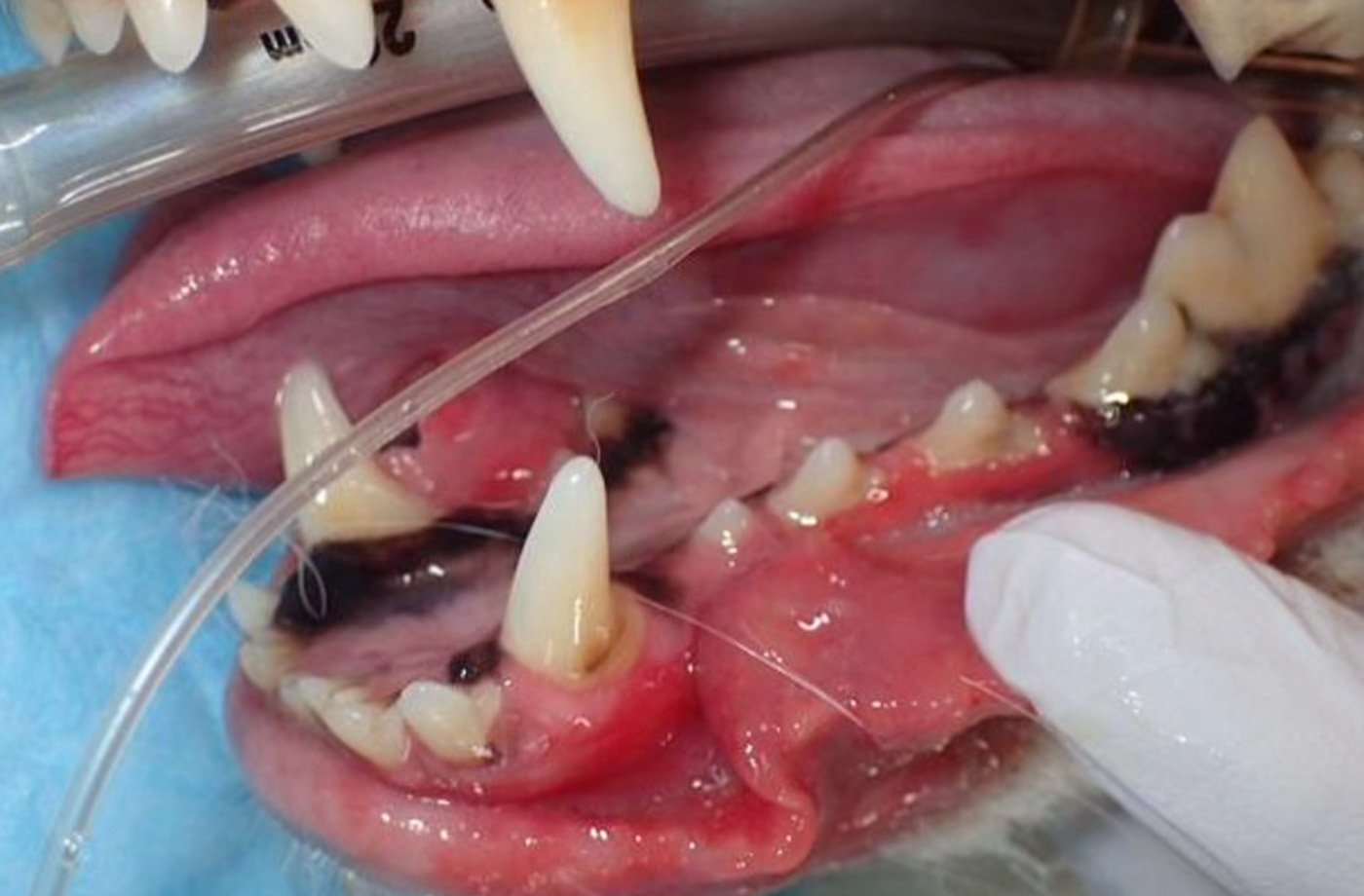

下の写真の子は、噛み合わせの異常で上犬歯が前向きに生えていましたが、下の犬歯に接触していたため、口腔の機能が落ちていましたが、矯正することで犬歯が本来の位置近くに動き、犬歯を温存することができました。

そのほかにも、オーバーショット(上顎が長い)という不正咬合で、上の切歯が下顎歯肉を傷つけてしまい食欲がなくなった子も、矯正をすることで食べやすく、おもちゃで遊びやすくなったなど、若いうちの矯正治療で、その後の一生に良い影響を与えることができます。不安なことがある場合には、いつでもお気軽にご相談ください。

RETAINED DECIDUOUS TEETH 乳歯晩期残存

(乳歯遺残)について本来抜けるはずの乳歯が残ってしまう状態です。永久歯の生え方に影響を与えます。

また、乳歯が残っていると歯磨きが難しく、歯周病悪化や不正咬合の大きな原因になります。

本来、犬猫の永久歯はおよそ5〜7ヶ月齢で生え変わります。乳歯の隣に永久歯冠が萌出し、通常、永久歯冠の長さが、乳犬歯歯冠の長さの1/2-2/3になった時期に乳犬歯が脱落します。

この併存期間(下記)を過ぎても乳歯が残存していたら、乳歯晩期残存と呼ばれます。切歯や臼歯:数日

上顎犬歯:1〜2週間

下顎犬歯:1週間

症状

当初は特にありません。残り続けた場合に、その他の疾患の原因になります。

治療

1歳になる前の、早期の抜歯が推奨されます。生後5−8ヶ月のうちに実施することが、以降の疾患の予防に繋がりやすいです。次の写真は3歳になってから乳歯の抜歯の希望で受診された症例です。

すでに歯周病が進行し、永久犬歯の骨に影響を与えていました。幸いまだ歯がグラグラするほどではなかったですが、あと1年遅かったら、そこまで進行していた恐れがあります。

早めの乳歯抜歯は、その子の口腔機能の温存に繋がりますので、気が付いた時がいつでも遅すぎることはありません。乳歯があるのか分からない場合にも、ご相談ください。

わんちゃんだけでなく、猫ちゃんにも不正咬合は起こりえます。この子のように上下の犬歯が不正咬合の場合には、ご飯が食べにくいため、食べやすくするための治療が行われます。

IMPACTED TOOTH 埋伏歯、口腔内の嚢胞

(歯原性嚢胞など)について埋伏歯とは、本来なら生えてくる永久歯が、歯茎や顎の骨の中に埋まったまま外に出てこない状態のことです。生後6〜7ヶ月ごろに乳歯から永久歯へ生え変わる際に起こりやすく、外から見ても気づきにくいのが特徴です。

放置すると周囲の歯や骨に悪影響を及ぼすことがあり、原因は顎のスペース不足、遺伝、乳歯の残留、外傷などさまざまです。

診断にはレントゲン検査が必要で、場合によっては抜歯などの治療を行います。特に歯の生え変わり時期の定期検診が早期発見に役立ちます。

この写真のわんちゃんも、乳歯が残っていて永久歯と一緒にいるので乳歯の抜歯が必要なのですが、それ以外にも歯の数が少ないことがわかります。

埋伏歯の可能性があり、埋伏歯は放置すると歯原性嚢胞という骨を溶かす病気につながる可能性があるため、しっかり検査・処置する必要があります。

歯原性嚢胞(含歯嚢胞)は、様々な原因によって、歯がお口の中に出ない状態で留まってしまった埋伏歯の表面にある膜が周囲の骨などを溶かしてしまい、歯を中心に周囲の組織が溶けていき、膜が大きくなって、しこりのように膨らんだ状態になります。治療は、嚢胞膜を歯とともに取り除く手術を行います。時間が経過すると骨折するほど骨が溶けてしまうので早期発見が重要です。

CARIES う蝕(虫歯)について

人では多い虫歯も、犬でにほとんど見られません。特に猫では報告は今のところありません。これは、犬では食生活や、口の中の細菌の種類や唾液の性質、歯の形が人と違うためです。

しかし、まれに虫歯になる犬がいます。これは、人間と一緒に暮らす中で、人の食べ物を食べたり、人と似た形の奥歯を使って食べることがあるためと考えられます。

虫歯ができるのは、普段は見えにくい奥歯の、さらに見えにくい部分であることが多く、また犬は痛みを上手に隠しているため、飼い主さんが気づかないことも少なくありません。

そのため、多くの場合は動物病院で歯科検診や麻酔をかけて歯の治療をしているときに、偶然見つかることが多いです。人の食べ物を多く食べる子で、お口を気にする様子や、食べにくそうにするなどの様子がある場合には、動物病院にご相談ください。

ORAL TUMOR 口腔内の腫瘍について

お口の中の腫瘍は悪性も良性もありますが、悪性も多く発生します。また、腫瘍は小さいうちに早期発見し早期に治療することが最も重要なことですが、歯磨きを習慣にしていない子や、お口の中を触らせるのが苦手な子では、お口の中をしっかり見る機会が少ないため、早期発見が難しく、気が付いた時には大きくなっていることもあります。

日頃から歯磨きの習慣をつけることで、早期発見・早期治療につながります。犬では高悪性度黒色腫、扁平上皮癌、繊維肉腫、猫では扁平上皮癌が最も多いとされています。

当院では必要に応じて、より高度な腫瘍の治療ができる大学病院などをご紹介させていただき、その子にとって一番良い治療をご提案・ご相談していきます。心配なことがありましたら、どうか早めにご受診ください。

FOR REFERRED VETERINARIANS 紹介される獣医師の方へ

当院では歯科の専門診療を行なっております。貴院での既往歴、検査結果、投薬内容などについて伺いたいため、飼い主様または貴院よりお電話、LINE、FAXなどでお問い合わせ・ご予約をお願いいたします。

当院で行なっている処置の例

歯科検査(プロービング、歯科用レンントゲン撮影、口腔内腫瘍生検)

歯科予防処置、歯周病治療(軽度〜重度)

歯周外科治療(フラップ術、口腔鼻瘻閉鎖、埋伏歯摘出、含歯性嚢胞摘出)

破折歯などでの歯冠保存修復・歯内治療(抜髄根管充填、生活歯髄切断術、ヘミセクション、必要に応じてクラウン作成)、う蝕治療

歯周組織再生療法(再生材料、骨補填剤などを使用)

抜歯(乳歯または永久歯)

猫の歯肉口内炎や犬の慢性潰瘍性口内炎治療(内科、外科)

歯科矯正(エラスティックチェーン、インクラインプレイン、インクラインキャッピングなど)

※精密な治療のために、マイクロスコープを使用して実施いたします。

※口腔内の腫瘍や顎骨折の整復は、より適切な病院へご紹介する場合がございます。

MICROSCOPE DENTISTRY マイクロスコープを用いた歯科治療について

マイクロスコープ(歯科顕微鏡)とは?

マイクロスコープは、歯科専用の高精度な顕微鏡です。暗くて小さな犬猫の口腔内を、肉眼では見えない細部まで拡大し、鮮明に映し出すことができます。

これにより、より正確で安全な治療が可能となり、従来の治療と比べて大きなメリットをもたらします。当院では、人の歯科治療と同等レベルのマイクロスコープを導入し、知識と技術を備えた獣医師が治療にあたっています。

マイクロスコープを使った歯科治療のメリット

微細な異常を早期発見

マイクロスコープを使うことで、歯周病、歯のヒビや破折、感染、粘膜病変など、肉眼では見逃しがちな問題をいち早く発見できます。早期発見・早期治療は、健康な歯を長く維持する鍵です。

精密で的確な治療が可能

根管治療や歯周治療、歯石除去など、細やかな処置が求められる治療も、マイクロスコープを使えば歯の状態を正確に把握しながら進めることができます。根管治療では、複雑な形状の根管の奥まで目視しての治療が可能になり、治療の成功率が向上します。

必要最小限の侵襲で痛みを軽減

拡大視野で診て口腔衛生処置や手術を行うことで、必要以上に歯や歯肉を削ったり切開したりするリスクが減り、動物への負担を最小限に抑えることができます。これにより、治癒も早く、術後の痛みや腫れも軽減されます。

歯石・プラークの徹底除去

歯周病の原因となる歯肉縁下の歯石や肉眼で見えづらい小さな歯石まで、マイクロスコープで細かく確認しながら確実に除去します。これにより、再発防止や長期的な口腔衛生の維持が期待できます。

安心・納得の説明

マイクロスコープは高画質の録画が可能ですので、治療中の様子や治療前後の変化を、ご家族の皆様も見ることができ、肉眼をはるかに超える情報を得ることで、治療内容をご理解いただきやすく、術後のホームケアにも役立ちます。

マイクロスコープは、犬猫の歯科治療をより正確・安全・安心に進めるための強い味方です。大切なご家族の歯と健康を守るために、気になることがあればぜひご相談ください。

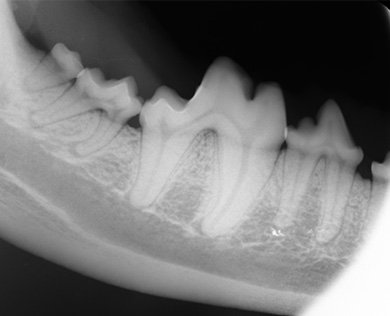

歯科X線検査の重要性 DENTAL X-RAY IMPORTANCE

犬や猫の歯の歯科検診は、肉眼的な検査だけではどうしても病気を見逃してしまうことがあります。一部の病変は歯内や歯肉の下で起こっていて、外からは見えないからです。

それではどうすれば隠れている病気や不快感のもとを見つけられるのでしょうか?実は、歯科に力を入れている動物病院にある、解像度に優れた歯科X線検査を行うことで、見つけることができます。

米国獣医歯科専門医協会(AVDC)のガイドラインやその他の研究によると、獣医師による肉眼的な検査では見つからなかった約30〜40%もの病変が、全身麻酔下での歯科レントゲン検査によって発見されたとのデータがあります。

これらの病変は、通常の胸部や腹部を撮影するX線検査機器では見つけることができません。このように優れた能力を持つ歯科X線検査ですが、人と同じく、口腔内にフィルムを入れて撮影する必要があるため、動物のストレスや安全性の観点から、全身麻酔や鎮静をかけて検査する必要があります。

全身麻酔のリスクに不安を感じられるかと思いますが、当院では安全管理を徹底し、リスクを最小限に抑えられるよう努めています。ご不安なことがある場合には、よくご相談させていただきますので、お知らせください。